パラ学講師の想いに迫るインタビューの第3回。

今回は講師陣最年少で現役パラアイスホッケー選手の新津和良さんです。

愛称は「ニッツー」

1987年生まれ、長野市豊野町出身、小布施町在住

(株)電通デジタルに所属しプロとして活躍

2018年からクラブチームの長野サンダーバーズでパラアイスホッケーを始め、2019年から日本代表に選出

ポジションはフォワードで得点に絡む役割を果たす

(新津さん)

パラ学の講師の話はクラブチームの先輩である馬島さんから誘っていただきました。プロ転向をしたタイミングで、自由に時間を使える状況になっていたこともあり、新しいチャレンジとして参加することにしました。

馬島さんがパラ学をやっているのは知っていて、チャンスがあれば自分も子どもたちに伝える活動をしたいと思っていました。

パラ学はこれまで30回位やらせてもらいましたが、人前で話をしていると背筋が伸びるというか、子どもたちから応援の声を貰えるので、パラアイスホッケーに対する責任感が高まって競技へのモチベーションになっています。

競技との両立についてはスケジュールを考慮してもらっているので負担はありませんが、1日3コマのパラ学が週4日あったときは流石に疲れましたね。(笑)

講演についてはまだまだ慣れず、毎回反省点があって人前で話すことの難しさを感じていますが、パラアイスホッケーと一緒で経験を積んで自分の形を磨いていきたいと思います。

(新津さん)

パラ学を受けることになった時点では、自分が何を伝えられるのか、というのが全然ありませんでしたが、馬島さんや県の担当者とこれまでの半生を振り返っていると、「ピンチをチャンスに」と「小さなチャンスを大きなチャンスに」というキーワードが浮かび上がってきました。

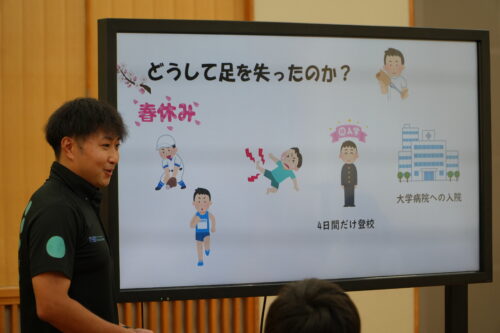

「ピンチをチャンスに」は脚を切断することになる病気の話や数年にわたる受験勉強の失敗という人生の大きなピンチや挫折の経験から、「小さなチャンスを大きなチャンス」には、病気をした中学生時代に一度は出会っていたパラアイスホッケーに、20年越しに再会して日本代表になるまでの過程のエピソードをお話しています。

今の自分の姿からは思春期に4年間入院して学校に行けなかったり、7浪してまで医学部に行けなかったりという、大きな困難があったことは想像できないと思います。

それだけの困難も次に繋げられるということ、何でもないような事も意識次第で大きなものを掴めるキッカケになることを子どもたちに知ってもらえれば、これからの人生を前向きに生きるエネルギーになるのではないでしょうか。

私は今30代で、まだ人生の中で苦しかった期間のウェイトが大きいので、つい苦しかった時代を長く話したくなりますが、話のイメージがネガティブになってしまうので、そこは気を付けています。もう10年経てば加藤さんや馬島さんみたいに薄めて話せると思いますが。(笑)

(新津さん)

先日、なんとなく町の広報誌を読んでいたら、自分の名前が目に飛び込んできました。何かと思ったら、人権に関する作文のコーナーで、昨年にパラ学を受講した児童が、自分から聞いた事や感想を書いてくれていました。

自分が講演で話していることが少しでも子どもたちの心に残ってほしいと思っていたので、率直に嬉しかったです。

子どもたちは学校現場で色々な方のお話を聞く機会がありますが、大人になってから覚えている内容は非常に限られているのが正直なところだと思います。

自分自身は2人の方から話を聞いた事を覚えていて、1人が宇宙飛行士の向井千秋さんで、もう1人が、長野パラで銀メダルを獲得した金井良枝さんです。

当時は病気をする前なので、なぜ覚えているのかはよく分からないのですが、結果的に自分が脚を切断してからもスポーツにチャレンジするキッカケの一つになりました。

自分の話も、その場で人生が変わるキッカケというよりは、どこか頭の隅に残っていて、人生の重要な局面で思い出して「力」になるものであると良いなと思います。

(新津さん)

自分は障がいがある当事者なので、共生社会の実現に想いがありますが、パラ学を始めて感じたのは、世の中との意識のギャップです。

共生社会という言葉の意味は何となく理解していて、それが大事だと分かってはいても具体的にどんな行動をしたら良いかを理解している方は多くないと思います。

その点でパラ学を始めてから、スポーツは共生社会を考えるツールとして非常に理解しやすいと実感しています。

車いすボールチャレンジは、違いがあっても全員で協力して結果を出すという、ある意味で「共生社会」の分かりやすい例えになっています。

パラ学で一人でも多くの子どもたちに障がいのことを理解してもうのももちろんですが、先生にも共生社会を意識してもらうキッカケになればと思っています。

先日のパラ学でとある先生から「この講演は大人の方にすごく刺さる」と絶賛していただきました。

世の中を変えるのは先生方だと思っていますので、先生たちの意識も変わるような講演をしていきたいです。